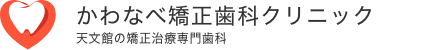

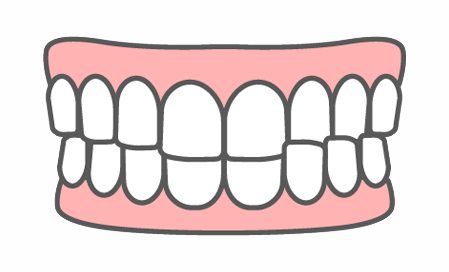

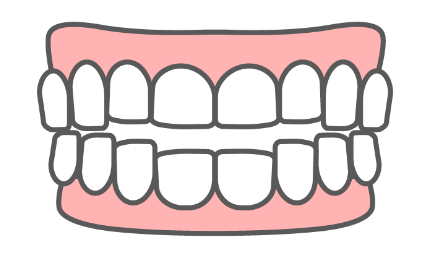

上下の歯が閉じない「開咬」

開咬とは

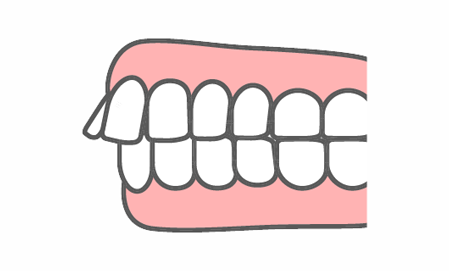

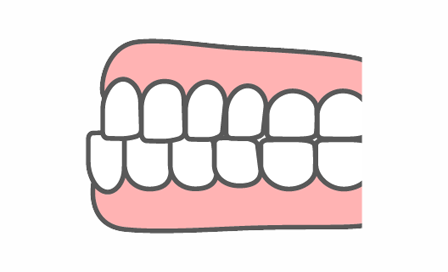

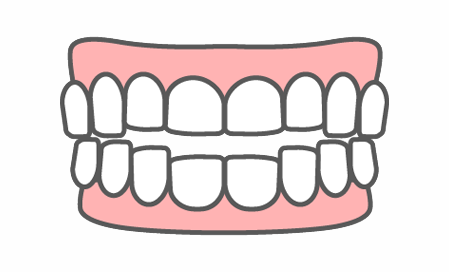

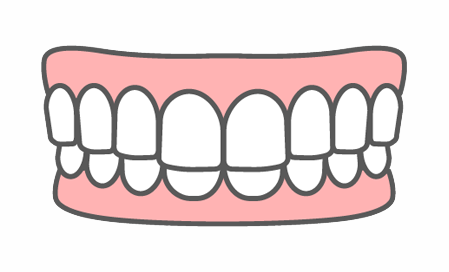

「開咬(かいこう)」とは、上の歯と下の歯があたっていないかみ合わせのことです。オープンバイトとも呼ばれます。罹患率は約4%です。開咬といえば一般的には前歯があたっていない「前歯部開咬」を示すことが多いですが、奥歯があたっていない「臼歯部開咬」もあります。

開咬の原因

開咬の原因は、上顎と下顎の垂直的な位置のずれという先天性のものや、指しゃぶり(吸指癖)や舌を前に突き出す癖(舌突出癖)などの習癖という後天性のものがあります。

開咬の予防方法

指しゃぶりや舌を前に突き出す癖などの習癖が原因の場合は、習癖を取り除くことによって、開咬を予防できる場合があります。

開咬のデメリット

「見た目が悪い」という審美的な問題や、「前歯でものがかめない」「口が閉じにくい」「発音がしにくい」という機能的な問題、などが挙げられます。

開咬の治療方法

子供の場合

子供の前歯部開咬の多くは、指しゃぶりや舌を前に突き出す癖などの習癖が原因で起こります。したがって、この場合は歯や顎骨を動かして治すというよりは、これらの習癖を取り除く治療を行っていきます。

- 使用する装置・治療方法:タングクリブ、認知行動療法、口腔筋機能療法、など

大人の場合

大人の開咬の治療は、歯性と骨格性で治療の内容が変わってきます。歯性の開咬の場合は、前歯や奥歯の位置を調べて、開咬の原因となっている歯に対する治療を行っていきます。前歯が出ていないことが原因で開咬になっている場合は、前歯を挺出させる治療を行っていきます。それに対して、奥歯が出すぎていることが原因で開咬になっている場合は、奥歯を圧下させる治療を行っていきます。マウスピース型矯正装置は、歯を全体的に覆う装置なので歯の圧下に有利な構造をしているため、開咬の治療を行いやすい装置になります。

- 使用する装置・治療方法:表からの白い装置(マルチブラケット装置)、マウスピース型矯正装置、など

骨格性の開咬の場合は、上顎と下顎の垂直的なずれが開咬の原因になっているため、顎の位置を正しい位置にするために外科的矯正治療を行います。外科的矯正治療は、公的医療保険の給付の対象となります。

- 使用する装置・治療方法:表からの白い装置(マルチブラケット装置)、マウスピース型矯正装置、顎離断手術、など

開咬の治療費の目安(税込)

子供の場合

437,800〜532,400円

大人の場合

831,600〜910,800円

開咬の治療期間と通院回数の目安

子供の場合

- 治療期間:1〜2年

- 通院回数:12〜24回

大人の場合

- 治療期間:2〜3年

- 通院回数:24〜36回

開咬の治療の流れ

子供の場合

- 相談

- 検査・診断

- 一期治療開始

- 一期治療終了

(以下は、子供の治療から大人の治療へ移行する場合) - 永久歯萌出完了または成長終了まで経過観察

- 再検査・再診断

- 二期治療開始

- 二期治療終了・保定開始

大人の場合

- 相談

- 検査・診断

- 二期治療開始

- 二期治療終了・保定開始

顎変形症の場合

- 相談

- 検査・診断

- 術前矯正治療開始

- 顎離断手術

- 術後矯正治療開始

- 術後矯正治療終了・保定開始

開咬の治療例

開咬の治療のリスク

- 歯:齲蝕(むし歯)、歯質の欠損、歯根吸収、骨癒着、歯髄炎、歯髄壊死

- 歯周組織:歯肉炎、歯周炎、歯槽骨骨吸収、フェネストレーション、歯肉退縮、知覚過敏

- 軟組織:外傷、やけど(化学的・機械的)、アレルギー(特にニッケルとラテックス)

- 歯科矯正用アンカースクリュー:破損、脱離、誤飲、歯根損傷

- その他:(歯などの)痛み、装置の破損・脱離・誤飲、顎関節症、細胞毒性、感染、放射線被曝、治療期間の長期化、治療目標が完全に達成できない、後戻り、非症候群性原発性萌出不全(Primary Failure of Eruption)

開咬の治療のよくある質問

開咬の治療は、子供のうちにしたほうがいいのでしょうか?

子供の前歯部開咬に対する治療の有効性については、2014年に「Orthodontic and orthopaedic treatment for anterior open bite in children. 」という論文が出されています。また、子供の習癖を取り除く治療の有効性については、2015年に「Interventions for the cessation of non-nutritive sucking habits in children.」という論文が出されています。

これらの論文では、子供のときに矯正治療を行うことによって、前歯部開咬が改善されることや、習癖が除去できることが示されています。したがって、前歯部開咬の治療は子供のうちに行なっていいと考えられます。

参考文献

- Contemporary Orthodontics 6th Edition. William R. Proffit, Henry W. Fields, Brent Larson, David M. Sarver. Elsevier.

- Lentini-Oliveira DA, Carvalho FR, Rodrigues CG, Ye Q, Prado LB, Prado GF, Hu R. Orthodontic and orthopaedic treatment for anterior open bite in children. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 24;(9):CD005515.

- Borrie FR, Bearn DR, Innes NP, Iheozor-Ejiofor Z. Interventions for the cessation of non-nutritive sucking habits in children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 31;2015(3):CD008694.